Actualités de l’UNIFA

Actualités de l’UNIFA

Cérémonie de prise de coiffe et d’habit

La Faculté des Sciences Infirmières de l’Université de la Fondation Dr Aristide a organisé, ce

jeudi 11 décembre, à l’auditorium du campus, la cérémonie officielle de prise de coiffe et d’habit

pour les 158 étudiants issus de la cohorte 2025-2026. Un moment solennel, marqué par des

messages forts de solidarité, de persévérance et d’engagement humanitaire.

C’est par une citation puissante du Président Jean-Bertrand Aristide – « Si l’un de nous souffre,

nous souffrons tous. Lè nen pran kou, je kouri dlo » – que la Directrice de la Faculté des Sciences

Infirmières, Miss Marjorie Gaussain, a ouvert l’événement. Un message choisi pour rappeler le

cœur de la profession. « A travers ces mots, nous avons la preuve que tous nous sommes

interconnectés, tous nous sommes solidaires », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : « Ici, à l’UNIFA,

nous formons des scientifiques, mais des scientifiques compatissants, combinant chez eux rigueur

scientifique et humanité. »

Après plusieurs mois d’initiation intensive depuis la rentrée académique 2025-2026, ces étudiants

ont franchi une étape cruciale de leur parcours. La Directrice a salué leur persévérance face aux

obstacles. Elle a détaillé le programme exigeant de cette première année, qui mêle biologie,

anatomie, physiologie, introduction à la pharmacologie, principes de soins, mais aussi

assainissement, chimie, communication et psychologie. « Ces enseignements leur permettront

d’être des professionnels qualifiés pour se mettre efficacement au service de leur communauté »,

a-t-elle précisé.

À l’approche de leur première entrée en milieu hospitalier, la Directrice les a exhortés à

poursuivre leurs efforts avec détermination. S’inspirant de l’Empereur Jean-Jacques Dessalines,

elle leur a rappelé une devise de persévérance : « Chers étudiants, quotidiennement, chaque jour,

vous devez vous dire pour répéter l’Empereur Jean-Jacques Dessalines, je veux et je peux. »

La cérémonie a également été ponctuée d’un moment d’histoire et d’hommage. Miss Darius

Morancy a présenté la biographie de Claire Heureuse Bonheur, première infirmière d’Haïti, dont

l’engagement humanitaire durant la période révolutionnaire demeure un modèle. Dévouée aux

malades, active même dans les conditions les plus difficiles, elle est reconnue comme une figure

majeure dans la valorisation de la profession infirmière dans le pays.

L’événement a culminé avec la traditionnelle prise de coiffe pour les étudiantes et la prise d’habit

pour les étudiants. Dans une atmosphère empreinte de joie, de fierté et d’espoir, les 158 futurs

professionnels ont symboliquement franchi une étape déterminante de leur formation. Parents,

proches et membres de l’institution ont salué une cérémonie marquante, porteuse d’engagement

et d’avenir.

Cette promotion, officiellement engagée sur la voie des soins, porte désormais la double

responsabilité de l’excellence scientifique et de l’indéfectible humanité, incarnant l’idéal de

solidarité et de service qui a marqué cette journée mémorable.

Réflexion autour des pensées du Dr Jean-Bertrand Aristide et du Dr Jean Price Mars

Le « jeudi de l’UNIFA » du 30 octobre 2025 a pris une dimension particulière, marquant une nouvelle fois la vitalité intellectuelle et le sens critique qui caractérisent l’Université de la Fondation Dr Aristide. Cette édition a réuni les représentants des différentes facultés autour d’un exercice d’analyse portant sur deux citations emblématiques du Dr Jean-Bertrand Aristide, Président de l’Université, et du Dr Jean Price Mars, figure majeure de la pensée haïtienne.

« Pour contribuer à guérir notre pays souffrant d’une négligence spatiale unilatérale, les élites ne doivent être ni des anosognosiques politiques ni des analphabètes politiques », a affirmé le Dr Aristide. Quant au Dr Jean Price Mars, il déclarait : « La classe dirigeante se désintéresse du sort des masses. » Ces deux réflexions, issues d’époques différentes, ont servi de point de départ à un dialogue intergénérationnel autour des responsabilités des élites et de la nécessité d’un engagement citoyen et collectif pour transformer la société haïtienne.

Un jury composé de Me Joselaine Mangnan, Doyenne de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, présidente, Me Blanchard Jean-Baptiste et Me Joseph Ducasse (membres) avait pour mission d’évaluer les interventions des étudiants et de sélectionner les trois meilleures prestations. Chaque participant disposait de cinq minutes pour présenter son analyse, établir les liens entre les deux citations et questionner les similitudes de pensée entre les deux auteurs.

La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques a ouvert la séance avec une intervention alliant profondeur analytique et appel à l’action. La Faculté des Sciences de Réhabilitation a proposé une lecture critique des deux pensées, tandis que la représentante de la Faculté des Sciences de la Nature et de l’Agriculture (FSNA) a su démontrer, avec clarté et conviction, les points de convergence et de divergence entre les deux auteurs, tout en invitant à une prise de conscience collective pour un changement radical du pays.

La représentante de la Faculté des Sciences Infirmières a mis en lumière l’unité de vision entre les deux penseurs, soulignant qu’ils partagent un même constat sur la condition des masses tout en se distinguant par certaines nuances d’approche. Les représentants des autres facultés ont, à leur tour, déployé tous les efforts nécessaires pour captiver l’auditoire, proposant des analyses alliant la profondeur des citations des auteurs à une réflexion lucide sur la situation actuelle du pays. La compétition pour la première place fut particulièrement serrée : les interventions, chacune plus éloquente que la précédente, ont su séduire le public, qui n’a cessé d’applaudir avec enthousiasme à l’issue de chaque prestation.

Après délibération, le jury a décerné le premier prix à la représentante de la FSNA, Kaïla François, saluant la pertinence et la cohérence de son intervention. Rose Sterling Marcellus, la représentante de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques a remporté la deuxième place. Suivie de la Faculté des Sciences Infirmières, classée troisième, représentée par Lois-Shama Catherine Marcellus.

Ce « jeudi de l’UNIFA » a une fois de plus mis en évidence la mission éducative et citoyenne de l’Université de la Fondation Dr Aristide : former des esprits critiques, conscients de leur rôle dans la construction d’une société plus juste, solidaire et équitable.

Jeudi de l’UNIFA : retour sur l’impact dévastateur de la Peste Porcine Africaine en Haïti

L’Université de la Fondation Dr Aristide a accueilli, ce 23 octobre, dans le cadre du « jeudi de l’UNIFA », l’Agronome Roger Rosen Jasmin. À travers une conférence sur « L’impact de la Peste Porcine Africaine (PPA) au début des années 80 sur l’élevage porcin en Haïti », il a invité l’assistance à une réflexion approfondie sur l’avenir de cette filière dans le pays.

Au cours de son intervention, l’agronome Jasmin a d’abord présenté la nature et les caractéristiques de la maladie. Selon lui, la Peste Porcine Africaine est une maladie virale hautement contagieuse qui touche aussi bien les porcs domestiques que sauvages, quel que soit leur âge. Elle entraîne des pertes économiques considérables et représente une menace sanitaire majeure pour les pays touchés.

Très résistante, la PPA se propage rapidement, favorisée par les échanges commerciaux internationaux et les mouvements d’animaux et de produits dérivés.

Une maladie redoutable et difficile à contrôler

L’agronome a expliqué que le virus responsable de la PPA, un virus à ADN du genre Asfivirus appartenant à la famille des Asfarviridae, peut rester viable pendant de longues années dans le sang. La transmission s’effectue soit par contact direct entre animaux sains et malades, soit par voie indirecte, notamment à travers les objets contaminés, la nourriture ou le transport d’animaux infectés.

Parmi les symptômes les plus fréquents, il a cité la forte fièvre, les hémorragies cutanées et internes, ainsi qu’un taux de mortalité particulièrement élevé. La période d’incubation varie entre cinq et dix jours. Dans sa forme chronique, la maladie provoque perte de poids, nécroses cutanées, ulcères et raideur articulaire, évoluant lentement sur plusieurs mois.

Un coup dur pour le monde rural haïtien

Revenant sur la situation avant l’épidémie, l’agronome Jasmin a rappelé qu’avant 1978, Haïti comptait plus d’un million de porcs, et près de 80 à 90 % des ménages ruraux en possédaient au moins un. Véritable « banque sur pattes », le porc représentait un pilier économique et social pour les familles paysannes.

Un porc acheté 50 gourdes pouvait être revendu entre 300 et 750 gourdes après engraissement, permettant aux paysans de faire face aux imprévus, de payer les frais scolaires ou même d’acquérir des terrains.

L’entrée de la maladie et la réponse de l’État

L’orateur a ensuite retracé l’historique de l’introduction de la PPA en Haïti. Découverte en République Dominicaine en juillet 1978, la maladie a rapidement inquiété les autorités haïtiennes. Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) mit alors en place un cordon sanitaire le long de la frontière, allant de la baie de Manseline à Anse-à-Pitres.

Dans cette zone tampon de 15 km, plus de 21 000 porcs appartenant à près de 8 000 éleveurs furent abattus en trois mois, dans une tentative d’empêcher la propagation du virus. Malgré ces mesures drastiques, la maladie finit par se propager sur tout le territoire.

Le programme PEPPA/DEP et ses limites

Face à l’ampleur de la crise, l’État haïtien sollicita l’aide internationale pour éradiquer la maladie, donnant naissance au Programme d’Éradication de la Peste Porcine Africaine / Développement de l’Élevage Porcin (PEPPA/DEP).

Si le programme permit effectivement de supprimer la PPA, il eut des conséquences socio-économiques dramatiques. Le processus d’éradication s’accompagna d’une destruction totale du cheptel porcin haïtien, sans qu’un véritable programme de repeuplement ne soit mis en œuvre, contrairement à la République Dominicaine, où la filière porcine put être relancée.

Un héritage toujours douloureux

En conclusion, l’agronome Jasmin a souligné que cette période a marqué un tournant tragique pour la paysannerie haïtienne. La disparition du porc créole – parfaitement adapté aux conditions locales – a profondément désorganisé les systèmes agricoles et affaibli la résilience économique des ménages ruraux.

Cette présentation a offert aux participants un éclairage historique précieux sur une page sombre de l’agriculture haïtienne et sur la nécessité de politiques agricoles durables et adaptées aux réalités locales.

Quatorzième année des « jeudi de l’UNIFA »

La restauration solidaire au cœur des échanges

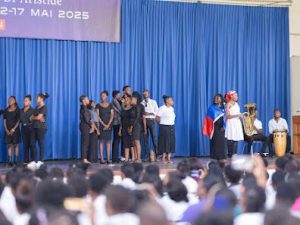

C’est dans une ambiance à la fois solennelle et chaleureuse que s’est déroulée, ce 9 octobre, la première édition du « jeudi de l’UNIFA » pour l’année académique 2025-2026. Tenu à l’auditorium du campus, l’événement a réuni étudiants, professeurs et membres de l’administration autour d’un programme riche en émotions et en réflexions.

La cérémonie s’est ouverte sur une prestation remarquable de l’Orchestre de l’UNIFA, dont les interprétations vibrantes ont captivé l’assistance. L’auditorium, conquis, a salué la performance par de longs applaudissements.

Prenant la parole, Mme Mildred Aristide a exprimé sa joie de souhaiter la bienvenue aux étudiants au nom d’elle-même et du Président de l’Université, le Dr Jean-Bertrand Aristide. Dans son allocution, elle a rappelé les trois piliers fondamentaux de l’institution : l’enseignement, la recherche et le service à la communauté.

Elle a profité de l’occasion pour annoncer un projet phare qui incarne ces trois dimensions: la restauration solidaire. Selon elle, cette initiative dépasse largement le cadre d’un simple service de cafétéria. « Bien plus qu’un simple service de cafeteria, cet espace sera un lieu privilégié d’apprentissage collectif, de recherche appliquée, et de service à notre communauté universitaire, et bien sûr à la communauté haïtienne », a-t-elle souligné. Mme Aristide a précisé que ce projet s’inscrit dans une vision globale que le Président Aristide résume par cette formule : « de la terre à l’assiette et de l’assiette à la santé »

Dans son intervention, le Responsable des Affaires Académiques, Dr Dodley Sévère, a procédé à l’ouverture officielle de l’année académique. Il a mis en avant l’importance des « jeudi de l’UNIFA » dans la formation des étudiants, précisant qu’ils constituent un espace complémentaire d’apprentissage et de réflexion, consacré à des thématiques non abordées dans le cursus de formation. Il a également rappelé que ces conférences feront l’objet d’une évaluation en fin d’année.

La rencontre a ensuite pris une tournure plus festive avec une nouvelle série de morceaux interprétés par l’Orchestre, ravivant une fois de plus la salle. L’enthousiasme de l’assistance témoignait de la vitalité et du dynamisme qui caractérisent la vie universitaire à l’Université de la Fondation Dr Aristide.

Profitant de cette ambiance conviviale, Madame Menos a rappelé aux étudiants les règles essentielles concernant la scolarité, tandis que la Doyenne de la Faculté de Médecine, Dr Daphnée Benoît Delsoin, a détaillé la philosophie et les bénéfices du projet de restauration solidaire. Elle a expliqué que les produits utilisés proviennent directement de la ferme agricole de l’Université, gérée par des agronomes formés au sein même de l’institution.

Selon elle, cette initiative offre trois avantages majeurs aux étudiants : une alimentation saine grâce à des produits locaux et naturels, une contribution citoyenne à la santé collective, et enfin, un accès facilité aux services médicaux de l’Hôpital Universitaire Dr Aristide.

La cérémonie s’est achevée sur cette note d’espoir et de solidarité, laissant présager une année académique 2025-2026 prometteuses, placée sous le signe du savoir, de la responsabilité sociale et de la santé pour tous.

.

Une journée portes ouvertes exceptionnelle à la Faculté des Sciences de la Nature et de l’Agriculture

L’enthousiasme était palpable ce mercredi 26 Septembre sur le campus de l’Université de la Fondation Dr Aristide. À l’occasion d’une journée exceptionnelle, la Faculté des Sciences de la Nature et de l’Agriculture (FSNA) a ouvert grandes ses portes, attirant une foule nombreuse de visiteurs, dont beaucoup ont parcouru une longue distance, séduits par la perspective de décrocher une bourse complète en sciences agronomiques, offerte par la maman du Président Aristide lors de la célébration de son centenaire.

Sous un soleil clément, les participants ont eu l’opportunité de découvrir les richesses de la Faculté. La visite guidée a conduit les futurs étudiants et leurs parents à travers les infrastructures modernes du campus, le jardin botanique à la fois paisible et pédagogique, ainsi que la ferme agricole, véritable cœur battant de la formation pratique. Ces lieux ont servi de cadre vivant pour présenter les activités de la FSNA et, surtout, souligner le rôle crucial de l’agronomie comme discipline scientifique essentielle pour relever les défis alimentaires et environnementaux de demain.

Le succès de cette journée se mesure à l’affluence. Les organisateurs n’ont pas caché leur satisfaction face à une augmentation significative du nombre d’inscrits, un engouement qui témoigne d’un intérêt grandissant pour les métiers de la terre et de la science.

« C’était une très belle journée d’activités. De nombreux participants sont venus de loin pour y assister, et nous sommes très satisfaits des résultats obtenus », a confié avec un large sourire l’Agronome Dann Kathia Cénéus, Responsable du volet apiculture sur la ferme agricole.

Plus qu’une simple occasion d’obtenir une bourse, cette journée a favorisé de véritables échanges entre étudiants, membres du décanat et participants, créant une atmosphère d’enthousiasme et de collaboration. Les projets d’avenir semblent avoir germé dans bien des esprits.

Sans conteste, ce mercredi 24 septembre 2025 restera dans les annales de la Faculté comme une journée fructueuse, ayant réussi le pari de valoriser l’agronomie et de susciter des vocations. Ce fut, sur tous les plans, une excellente journée.

Clôture de la Semaine Scientifique 2025 : un pas de plus vers la justice réparatrice

La Semaine Scientifique s’est achevée, ce vendredi 16 mai, sur une note à la fois festive et engagée, marquée par des allocutions inspirantes, des hommages symboliques et des initiatives solidaires. Durant cinq jours, étudiants, professeurs et invités ont exploré les dimensions historiques, économiques, politiques et morales de la dette imposée à Haïti après son indépendance, en 1825.

La journée a débuté par l’intervention du Responsable des Affaires Académiques, Dr Dodley Sévère, qui a rappelé aux étudiants leur rôle crucial dans la pérennisation des connaissances partagées durant l’événement. Evoquant la demande officielle de restitution formulée par le Président Aristide le 7 avril 2003, il les a exhortés à porter le flambeau de cette revendication. « Il vous revient aujourd’hui, étudiants et étudiantes de l’UNIFA, de garder allumée la flamme de ce qui s’est exprimé tout au long de cette semaine. À vous désormais de pérenniser le cri lancé le 7 avril 2003, lorsque le Président de l’Université, le Dr Jean-Bertrand Aristide, a revendiqué avec force ce qui, depuis longtemps, aurait dû faire l’objet d’une exigence de justice », a-t-il déclaré.

De son côté, la Doyenne de la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Dr Daphnée Benoît Delsoin, a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de la semaine. Elle a souligné le rôle essentiel joué par le Président de l’Université et Mme Mildred Aristide, sans oublier Dr Blondine Innocent, ancienne étudiante engagée qui a accompagné les jeunes tout au long de l’événement. Fidèle à l’esprit de solidarité qui anime l’institution, elle a également encouragé les étudiants à faire don de leur sang, une tradition symbolique et citoyenne de la Semaine Scientifique. La journée a aussi coïncidé avec l’anniversaire de Dr Benoît, célébrée avec chaleur par la communauté universitaire.

Le Révérend Père Wesner Nérée a rendu un vibrant hommage au drapeau national. A travers une chorégraphie exceptionnelle préparée par le Président Aristide, des étudiants ont défilé avec, avec une banderole portant l’inscription « 17 avril 1825 » – date symbolique du tribut imposé à Haïti après son indépendance – avant de la déchirer pour laisser place au bicolore haïtien. La foule, debout, a entonné « Hymne à la jeunesse : Nous te voulons chère patrie ! », unissant voix et émotions. Un hommage solennel qui a ému l’assistance et ravivé les consciences.

Comme à l’accoutumée, l’Université de la Fondation Dr Aristide a clôturé l’événement en offrant des bourses ainsi qu’une collation aux étudiants. 58 bourses et13 demi-bourses ont été distribuées. Une manière concrète pour l’université de soutenir la jeunesse haïtienne et d’investir dans l’avenir.

À travers cette édition de la Semaine Scientifique, l’Université affirme son rôle de pionnière dans la réflexion et la mobilisation autour de la justice réparatrice. Elle démontre qu’elle ne forme pas seulement des professionnels, mais aussi des citoyens conscients, critiques et porteurs d’espoir pour la nation. La semaine s’est achevée, mais le débat sur la justice réparatrice reste plus que jamais ouvert.

Une Quatrième Journée Vibrante et Engagée à la Semaine Scientifique

C’est dans une ambiance chargée d’émotion et d’une rare intensité que s’est ouverte, ce jeudi 15 mai, la quatrième journée de la Semaine Scientifique. Me Joseph Price Ducasse, visiblement touché, a ouvert les débats par une conférence poignante sur ce thème aussi sensible que fondamental : « Restitution et réparation : 200 ans après ! ». Il a lancé la réflexion par une affirmation percutante : la dette de l’indépendance représente un frein majeur au développement d’Haïti. À partir de là, il a posé une question centrale, mêlant droit et mémoire historique : comment articuler le principe de non-rétroactivité du droit avec les revendications de justice liées aux dettes historiques ?

Pour éclairer son propos, il a pris soin de définir les concepts juridiques essentiels, notamment celui du principe de non-rétroactivité. Ce principe, qu’il qualifie de pilier du droit, stipule que la loi ne dispose que pour l’avenir. Il est garant de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de la stabilité des États, même au niveau international. Toutefois, Me Ducasse n’a pas manqué de souligner certaines exceptions, comme les traités à effets rétroactifs ou encore les normes interprétatives, qui peuvent venir bousculer ce principe.

C’est dans ce cadre rigoureux qu’il a introduit la notion de « dette historique », héritage d’une injustice passée souvent imposée dans des contextes d’oppression. En évoquant le cas haïtien, il parle sans détour de dette odieuse, rappelant que cette exigence de paiement fut imposée sous la loi du plus fort, dans une logique coloniale brutale. L’histoire de la double dette, qu’il a retracée avec précision, illustre ce legs toxique dont les répercussions se font encore sentir.

Une autre question a été soulevée avec force : « Entre rigueur juridique et exigence morale, un dilemme s’impose : faut-il privilégier la sécurité juridique ou la justice réparatrice ? » Me Ducasse a insisté : le droit n’est pas toujours juste. À preuve, le tristement célèbre Code Noir. Pour lui, il ne s’agit plus aujourd’hui de chercher une reconnaissance de cette dette, mais plutôt d’engager des mécanismes de dialogue, afin d’éviter ce qu’il appelle une brutalité juridique et de favoriser des solutions réparatrices.

La deuxième partie de la journée a laissé la place aux interventions étudiantes, brillantes et créatives. Les délégations des départements du Centre et du Sud ont livré des performances à la fois informatives et artistiques, soulignant l’impact de la dette de l’indépendance sur leurs territoires respectifs.

Les étudiants du Centre ont présenté une réflexion intitulée « À l’ombre d’une injustice historique, un avenir entravé ». Ils ont mis en lumière les richesses naturelles de leur région, ses sites touristiques, ses sources d’eau, et son économie essentiellement agricole. Leur exposé s’est conclu par des recommandations sur l’utilisation d’un éventuel fonds de restitution, en vue de stimuler le développement du département. Un morceau musical vibrant, suivi d’une chorégraphie inspirée, a magnifiquement clôturé leur intervention.

Le Sud, quant à lui, a opté pour une présentation plus théâtrale, mais tout aussi percutante. Sur fond de musique, ils ont livré une déclamation émouvante retraçant l’histoire de la dette imposée par la France. La mise en scène, alternant narration, danse et théâtre, a captivé le public, visiblement transporté par la puissance du message et la beauté de la performance. Les acclamations nourries et les ovations prolongées ont témoigné de l’impact de leur présentation.

Cette journée restera sans doute dans les mémoires comme un moment fort, où l’exigence scientifique a rencontré la force de l’expression artistique, et où l’histoire douloureuse d’un peuple a trouvé des voix nouvelles pour réclamer justice.

Troisième journée de la Semaine Scientifique : Justice historique et la restitution de la dette de l’indépendance

La troisième journée de la Semaine Scientifique à l’Université de la Fondation Dr Aristide a connu un moment fort avec l’intervention du magistrat Loubens Elysée, qui a abordé les perspectives de discussions entre Haïti et la France concernant la restitution de la rançon de l’indépendance. Il a d’emblée souligné que les nations ayant traversé des situations similaires ont réussi à engager des démarches légales et diplomatiques pour obtenir réparation.

Dans une réflexion profonde sur l’écriture de l’histoire, M. Elysée a affirmé que les pages de l’histoire d’Haïti avaient été écrites par les vaincus et non par les vainqueurs, laissant une trace de douleur et de souffrance. Selon lui, chaque lecture de ces événements réveille la tristesse, ce qui justifie l’initiation de poursuites contre les responsables.

Le magistrat a cité l’exemple récent des débats sur la réparation de l’esclavage aux États-Unis et en Angleterre, soulignant que certaines institutions, comme l’Université de Cambridge, réexaminent leur passé colonial et leurs liens financiers avec l’esclavagisme. « Encore récemment le thème de la réparation de l’esclavage est revenu sur le devant de la scène aux Etats-Unis et en Angleterre. Certaines universités prestigieuses dont l’Université de Cambridge s’interrogent sur leur passé colonial : dans quelle mesure ont-elles bénéficié financièrement de l’esclavagisme ou en ont-elles fait la promotion ? », a-t-il révélé.

- Elysée a ensuite introduit un concept central dans son exposé : la justice transitionnelle. Il en souligne la complexité et l’importance dans l’évaluation des engagements politiques réels en faveur de la transformation des structures injustes héritées du passé colonial. « Une évaluation correcte de la signification de la notion de transition est essentielle pour redéfinir la justice transitionnelle afin qu’elle puisse être utilisée pour évaluer efficacement si les démocraties dites établies, notamment en France, font face à leur passé colonial d’une manière propice à la justice sociale», a-t-il indiqué, tout en précisant que cette transition n’a pas une définition figée de la justice ou de la démocratie.

Dans une approche normative, selon lui, la transition est un outil critique, très utile pour la justice puisqu’elle fournit un critère clair pour évaluer la réalité de l’engagement politique en faveur de la transformation des structures injustes. Cette perspective donne une profondeur nouvelle aux revendications haïtiennes, notamment en matière de réparation et de respect de la souveraineté.

La journée s’est poursuivie avec les présentations des étudiants originaires du Nord-Ouest et de la Grand’Anse. Le groupe de la Grand’Anse a particulièrement marqué les esprits en exposant l’impact historique et économique de la dette sur leur région, et plus largement sur le pays. « La dette a été utilisée comme un instrument d’ingérence. Haïti ne demande pas la charité, mais le respect », ont-ils déclaré avec conviction.

Cette journée a été une véritable occasion de réflexion sur la restitution et la justice historique, marquée par des échanges riches et une participation enthousiaste des étudiants.

Semaine Scientifique à l’UNIFA : une deuxième journée marquée par l’Histoire, la mémoire et l’engagement

La deuxième journée de la Semaine Scientifique a été marquée par une conférence percutante du Dr Jacques Jean Vernet, professeur de méthodologie à la Faculté d’Odontologie de l’Université de la Fondation Dr Aristide. Devant un auditoire captivé, il a retracé avec rigueur l’histoire douloureuse de la dette de l’indépendance imposée à Haïti, soulignant les mécanismes injustes par lesquels la jeune nation fut contrainte de verser 150 millions de francs-or à l’ancienne puissance coloniale.

Dans une approche méthodique, le conférencier a rappelé que cette dette fut exigée en 1825 par le Roi Charles X, qui dépêcha une flotte de guerre pour intimider le président Boyer. L’indemnisation réclamée par les anciens colons français incluait la valeur des plantations, des manufactures sucrières et des esclaves “perdus”. Incapable de réunir une telle somme, Haïti fut poussée à s’endetter auprès de banques françaises, entrant ainsi dans un cycle d’endettement qui allait peser sur son développement pendant plus d’un siècle.

Le Dr Vernet a mis en lumière le long silence – « l’omerta » – qui a entouré cette dette, aussi bien sur ses effets économiques que sur l’absence de revendications officielles. Il a souligné que cette chape de plomb a commencé à se fissurer en avril 2003, lorsque le Président Jean-Bertrand Aristide, dans un discours historique, a exigé réparation et restitution. Selon lui, cette prise de position a marqué un tournant : la fin du silence et le début d’un nouveau combat pour la justice historique.

Le professeur s’est ensuite penché sur les récentes avancées diplomatiques, notamment la décision du Président Emmanuel Macron d’instaurer une commission franco-haïtienne sur la question, à laquelle une commission haïtienne doit désormais répondre. « L’histoire est en train de prononcer son verdict », a-t-il déclaré, optimiste quant à une issue favorable. Il a conclu son intervention en lançant un appel à la mobilisation : « Que devons-nous faire maintenant ? »

La suite de la journée a mis en valeur la créativité et l’engagement des étudiants à travers des présentations régionales. Les étudiants de l’Artibonite ont livré une pièce de théâtre poignante retraçant les grandes étapes de la dette : de la colonisation à la demande de restitution. Le Nord-Est, de son côté, a mis l’accent sur les richesses naturelles du département et démontré comment les fonds de la dette auraient pu transformer le destin du pays. Enfin, le groupe des Nippes a proposé une performance artistique mêlant déclamation, musique et danse, illustrant la période esclavagiste et les espoirs liés à une éventuelle restitution.

Cette journée dense et émouvante a démontré que la mémoire historique peut devenir un puissant levier d’unité et d’engagement pour la jeunesse haïtienne. Plus qu’un devoir de mémoire, il s’agit désormais d’un appel à l’action.

Semaine Scientifique: Restitution et Réparation

Mesdames, Messieurs,

Distingués Membres du Rectorat, des Décanats et du Corps professoral,

Chers Unifaristes,

Je suis ravie de joindre ma voix à celle du Président de l’Universtité, pour vous souhaiter une chaleureuse

Bienvenue à

l’ouverture de notre semaine scientifique.

A l’ombre de notre drapeau, nos recherches graviteront autour de deux mots-clés: Restitution et Réparation.

Que nous sommes heureux et heureuses d’adresser un cordial salut à notre invité spécial, Me Patrick Pierre-Louis, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Port-Prince!

A vous, Monsieur le Bâtonnier qui avez consacré du temps pour nous honorer de votre présence et embrasser

cette noble cause qui transcende les frontières et les générations, nous exprimons notre gratitude par un standing ovation.

Anpil anpil kòbèy remèsiman pou chak moun ki patisipe nan reyalize kokenn semenn syantifik sa a.

Bravo pou nou!

Le 7 Avril 2003, le P Aristide avait officiellement formulé cette demande de Restitution. Ce jour-là, présente en chair et en os à cette célébration, j’ai vibré avec fierté et en parfaite communion avec toutes les victimes de cette rançon inique. Combattus pour cette noble cause, mais jamais abattus par l’impatience, nous marchons résolument vers la restitution de cette double dette.

La Restitution de cette dette vieille de 200 ans ne relève ni de l’utopie, ni d’une requête creuse. Il s’agit d’une certitude irrécusable. Oui, le remboursement de cette rançon inique aura lieu. Oui, tôt ou tard, Haïti recevra ces 150 millions de francs-or extorqués à une nation libre, affranchie au prix du sang.

7 avril 2003, P Aristide te egzije 21 milya dola vèt, jodia lajan an fè pitit. Enterè yo tèlman ap monte monte, pa sezi si kouran 21 milya a tounen yon kouran 210.

L’esclavage a broyé les entrailles de nos ancêtres. La rançon nous a condamnés tous à cette misère infrahumaine, vieille de plus de 200 ans. Aujourd’hui, fièrement debout entre science et conscience, préparons la renaissance de notre chère patrie.

Puisse chaque citoyen, citoyenne, analphabète ou intellectuel, s’approprier cette noble cause.

A vous tous, je souhaite une excellente semaine scientifique!

Merci

L’Université de la Fondation Dr Aristide a lancé, ce lundi 12 mai à l’auditorium du campus, sa Semaine Scientifique, autour du thème : « Restitution et Réparation ». L’ouverture de cette manifestation intellectuelle et culturelle a été marquée par une cérémonie riche en émotions, en réflexions et en engagements.

Dans ses propos de circonstance, l’épouse du Président Jean-Bertrand Aristide, Mme Mildred Aristide, a ravivé la mémoire collective en rappelant un moment historique : la demande officielle de restitution formulée par le Président Aristide le 7 avril 2003. « Ce jour-là, présente en chair et en os à cette célébration, j’ai vibré avec fierté et en parfaite communion avec toutes les victimes de cette rançon inique. Combattus pour cette noble cause, mais jamais abattus par l’impatience, nous marchons résolument vers la restitution de cette double dette », a-t-elle déclaré, émue.

Affirmant avec conviction la légitimité de cette lutte, elle a souligné que la restitution des 150 millions de francs-or arrachés à Haïti ne relève ni de l’utopie ni d’une démarche vide de sens. « La restitution de cette dette vieille de 200 ans ne relève ni de l’utopie ni d’une requête creuse. Il s’agit d’une certitude irrécusable. Oui, le remboursement de cette rançon inique aura lieu. Tôt ou tard, Haiti recevra ses 150 millions de francs-or… », a-t-elle martelé.

À la suite du discours, l’orchestre de l’Université a offert une prestation musicale remarquable, prélude à un moment symbolique fort : trois étudiantes ont interprété une chanson engagée, tandis qu’un autre groupe défilait fièrement avec le bicolore haïtien, rendant hommage au Président Aristide, salué comme le « Père de la Restitution ».

Le bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince, Me Patrick Pierre-Louis, a ensuite pris la parole pour proposer une réflexion profonde sur les fondements juridiques et historiques de la revendication. Selon lui, le droit a trop souvent été manipulé pour servir les intérêts des puissants. Il a rappelé que les colons français s’étaient appuyés sur un article de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 pour justifier leur demande d’indemnisation après l’indépendance haïtienne. « A l’origine, le droit a été pollué, parce qu’il est dit par les colons, et c’est ce qui explique la justification que les colonialistes se sont donnés pour accréditer la thèse qu’il y avait indemnité », a-t-il dit.

Il a conclu son intervention en invitant le public à s’approprier cette arme juridique pour renverser la logique coloniale. « Pour ma part, je ne renonce pas et il ne faut pas renoncer à la prétention du droit à l’égalité, à la prétention du droit à la restitution, à la prétention du droit à la réparation. Il s’agit de retourner le droit contre la manière dont il a été utilisé pour lui donner la force dialectique d’une arme, précisément pour réparer les torts qui ont été commis », a-t-il précisé.

La première journée s’est poursuivie avec les présentations des groupes d’étudiants issus des départements de l’Ouest, du Nord et du Sud-Est. Comme le veut la tradition de l’Université de la Fondation Dr Aristide, chaque groupe a mis en valeur des recherches originales en lien avec le thème retenu. Le groupe du Nord a notamment impressionné avec une chorégraphie expressive sur la chanson « Nou vle » d’Ansy Derose, symbolisant la résistance, la dignité et la soif de justice. Une étudiante a ensuite pris la parole pour plaider en faveur de la restitution, suivie d’un exposé éclairant sur les répercussions économiques passées et actuelles de cette dette imposée à la première République noire du monde.

Par cette journée inaugurale, l’Université de la Fondation Dr Aristide réaffirme sa volonté de contribuer activement aux débats de société qui engagent l’avenir du pays. Une semaine de savoirs, de mémoire et de luttes s’annonce, portée par une jeunesse consciente et déterminée à faire triompher la justice historique.